みなさんこんにちは、このブログを書いている東急三崎口です。

この記事は、長期連載の第2回として、半導体材料の結晶構造について書いていきます。

本連載で扱っているのは、S.M.Sze著の半導体デバイス第2版の日本語訳verです。興味のある方は、下記リンク先から見てみてください。

前回の記事である、第1回はこちらです。

この記事のポイント

第2回から、本格的に半導体デバイスの原著の内容に入っていきます。

この記事で扱っているページおよび章は下記のとおりです。

本記事で扱う内容と原著のぺージ

【内容】

・半導体材料

・基本的結晶構造

・主な結晶成長技術

【ページ】

・p17-25

扱っている内容は大学の結晶物理学ですが、高度な数学は出てこないので、理系の高校生であれば読めるレベルだと判断しています。

数学や物理が苦手な方は少し難しく感じるかもしれませんが、この記事の内容は必要な部分は覚えてしまえば実用上問題無いです。

まず、序章のポイントを列挙します。

【ポイント】

・元素半導体はSi、化合物半導体はGaAs

・結晶構造はダイヤモンド構造が一番重要

・ウエハの結晶成長はCZ法

基本的な半導体材料

半導体材料の厳密な定義は、バンド理論でのちほど行われますが、簡単に考えると周期表の中の一定の範囲の元素や元素を組み合わせた材料が半導体になります。

周期表の元素を並べると、このようになります。

(Wikipediaの周期表のページから引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%A8%E6%9C%9F%E8%A1%A8

元図の出典:https://www.chiba-kc.ac.jp/user/~iseri/siryo/syukihyo.html)

たくさんの元素が並んでいますが、半導体になりうる元素は、12-16族にいる元素です。抜き出すと、このようになります。

この図に載っている元素のうち、1つの元素だけで半導体として働くものを「元素半導体」といい、2種類以上の元素の組み合わせで半導体となるものを「化合物半導体」といいます。

元素半導体と言うことはあまりありませんが、化合物半導体という呼び方はよく使われるので覚えておいて損はないです。

ここで、周期表の中に種類分けをしてみます。

図の中の元素を、赤・青・黒の3つの種類に分けました。(Snだけ赤枠で囲われていないのは、ちょっとしたこだわりなので、ここでは気にしないでください。)

赤枠で囲んだC・Si・Geは、1つの元素で半導体になる、元素半導体です。

青枠・黒枠で囲んだ元素たちは、2種類以上の元素の組み合わせで半導体になる化合物半導体です。

化合物半導体の組み合わせは本当に様々ですが、原則的には左側(例えば13族)と右側(例えば15族)の元素の組み合わせで半導体になります。

化合物半導体の例としては、GaAs・GaN・ZnO・CdTeなどがあります。

化合物半導体は3種類以上の元素が入っていてもいいので、AlGaNとかAlGaAsとかInGaAsとかInGaAsPなんかもあります。

元素半導体も元素を組み合わせて、化合物半導体にすることもできます。例えば、SiGeとかSiCとかなんかもあります。(Snは、SiやGeと組み合わせると半導体になるので、GeSnやSiGeSnは半導体になります。)

というわけで、半導体になりうる元素の組み合わせは非常にたくさんありますが、原著の中で取り上げられているのは、元素半導体ではSi、化合物半導体ではGaAsです。

半導体デバイスを最初に勉強する時には、まずはSiについて理解すればいいです。化合物半導体を扱うにしても、GaAsを見ていくのが良いでしょう。(原著で取り上げられているものです。)

SiとGaAs以外によく使われている半導体材料としては、SiC・GaN・SiGeくらいを覚えておけば特殊な場合を除いて特に問題になることは無いでしょう。

基本的な結晶構造

さて、半導体になる材料を見たので、次に扱うのは結晶構造です。

半導体デバイスの教科書では、結晶構造をちゃんと扱うために、結晶物理学を学ばないといけない構成になっています。

厳密なことを書くと、結晶物理を知ったうえで、格子構造を理解して「逆格子」なるものを勉強してから、シリコンの結晶構造に入っていく流れになっています。(逆格子については、ここでは詳しく扱わないので、流してください。)

原著でも、単純立方格子・体心立方格子・面心立方格子の3つが取り上げられています。

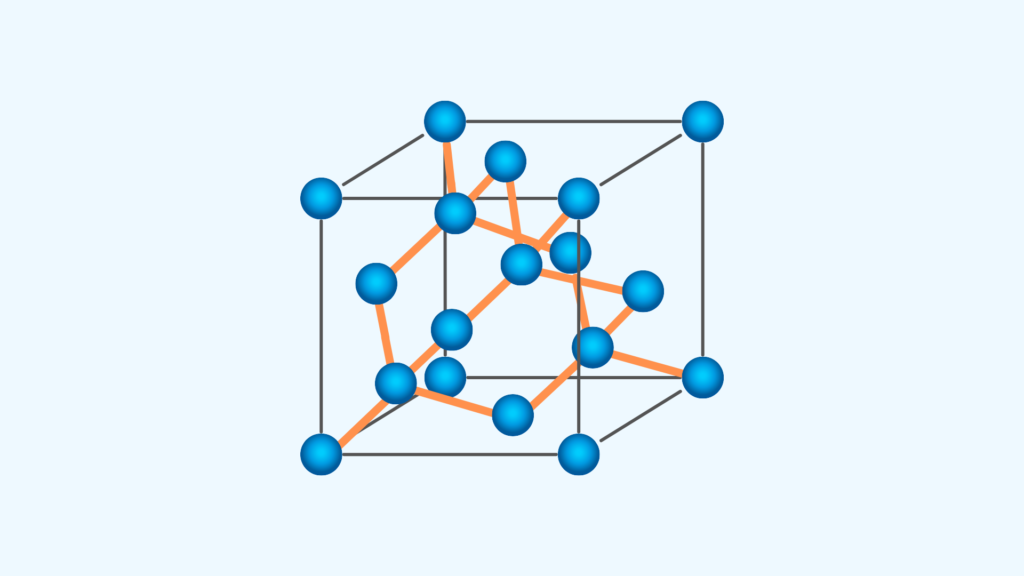

しかし、半導体デバイスを最初に学ぶうえでは、「ダイヤモンド構造」を知っておけば十分です。

では、ダイヤモンド構造ってどんなものなの?という話になりますが、Semi-journalさんのページに綺麗な図があったので、リンク先を貼っておきます。(自分で描こうとして、うまく描けなかったのは内緒の話です。3Dだと難しいのです・・・)

ダイヤモンド構造は、一般的な格子と比べると特殊な形をしています。ただ、Siの結晶構造はダイヤモンド構造となっています。(名前の通り、ダイヤモンドもこの結晶構造をしています。)

全部理解しようとして挫折するよりも、Siはダイヤモンド構造だと覚えておいた方が早いです。

仕事でSiを扱う場合には、「面方位」なるものが指定されます。面方位は、ダイヤモンド構造の中で「どの面を表にしていますか?」ということを示しています。

Siの面方位で使われるのは、(100)、(110)、(111)の3種類がほとんどです。

Siを使って半導体デバイスを作る場合、3つの面方位によって特性が変わったりすることがあるので、どの面方位を使っているかは比較的重要です。

ただ、実用上デバイス利用されるのは(100)がほとんどです。(理由はちゃんとあるんですが、そのうち出てくると思うので、この記事では詳しく触れません。)

半導体デバイスを学ぶうえで重要なのは、Siはダイヤモンド構造を取り、使われる面方位は(100)がほとんどであることです。

ダイヤモンド構造については、大学の試験以外では描かされる機会は無いでしょうから、どんな構造だったけ?と思ったらその時に検索すればいいのです。

GaAsに関しても、ダイヤモンド構造とほぼ同じ閃亜鉛鉱構造を取っています。大枠はダイヤモンド構造と一緒なんですが、2種類の元素があるので、GaとAsが交互に結合しています。ダイヤモンド構造で2種類の元素が入っている場合、閃亜鉛鉱構造と呼ぶだけの話です。

結晶成長技術

Siの結晶構造がわかったところで、結晶成長技術に関して簡単に触れていきます。

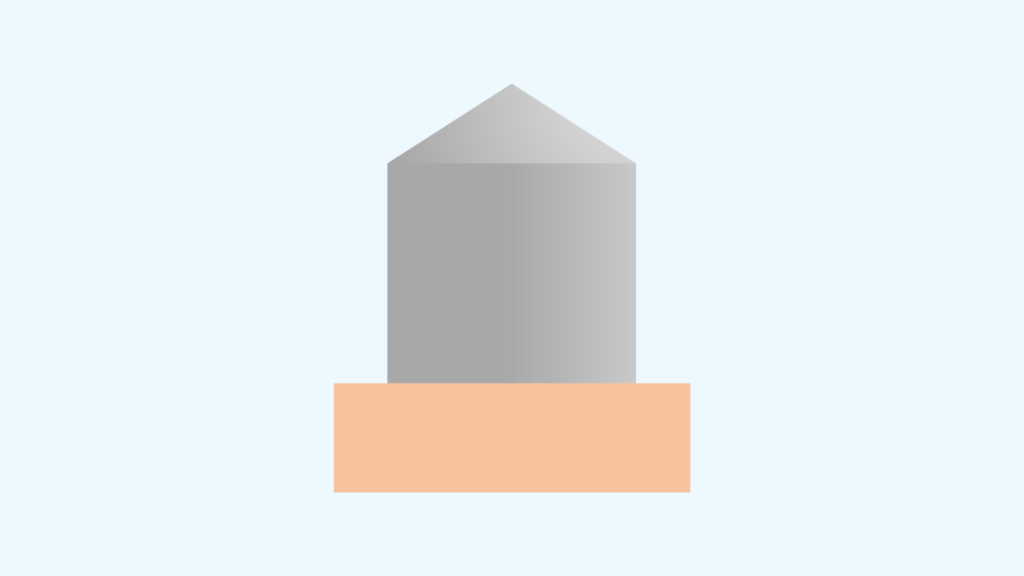

実際に半導体デバイスを作る時には、Siの単結晶を板状にした「ウエハ」なるものを使います。

じゃあ、Siの単結晶の「ウエハ」はどうやって作るの?ということが、テーマです。(この、Siの単結晶のウエハのことを、一般的にシリコンウエハと呼びます。)

結論だけ書いてしまうと、シリコンウエハはSiを溶かしたあと種となる結晶をSi溶液に垂らして、引き上げることでインゴットという大きなSiの塊を作ってから、インゴットをスライスすることで作られます。

なぜSiを溶かして固めて、スライスするような面倒な工程を踏まないといけないのかは、最初疑問に思うところですが、これにもちゃんと理由があるのです。(「単結晶」と「不純物の量」がキーなんですが、そのうち詳しく出てくるので今回は詳しく触れません。)

シリコンウエハを作る前段階で経るインゴットを作る方法として、チョクラルスキ―法(CZ法)が知られています。

シリコンウエハメーカーで働くわけでないのであれば、CZ法という名前を知っておけば十分だと思います。

CZ法等について詳しく知りたい方は、semi-journalさんのページがおすすめです。

CZ法以外にも、結晶成長する方法はありますが、とりあえずシリコンウエハを作る方法はCZ法があると覚えておけば特に問題はないでしょう。

まとめ

この記事では、S.M.Szeを読み解く連載の第2回として半導体材料の結晶構造について書きました。

序盤なので、数式は少なく軽めの内容ですが、こんな感じでS.M.Szeの半導体デバイスについて書いていけたらいいなと思っております。

この連載では、S.M.Szeの内容について取り上げているので、わからない点や聞いてみたいことがあればQ&Aとして取り上げていきたいと思っています。コメント欄か、下記のお問い合わせフォームからご連絡いただければ、お返事いたします。

Q&Aは、本当に簡単なことでも構いません。例えば、

・半導体デバイスに、Siが使われている理由はなぜですか?

・3つ以上元素を組み合わせて化合物半導体をわざわざ作る理由は何?

など、内容は問いません。

ご意見・コメント等もお待ちしております。

前回の記事である、第1回はこちらです。

このブログでは、半導体に関する記事を他にも書いています。半導体メモリ業界が中心ですが、興味がある記事があれば読んでみてください。

この記事はここまでです。最後まで読んでくださってありがとうございました。

コメント